2019年から始まった働き方改革。その働き方改革で推進されているのが、場所を選ばずに働けるテレワーク

働き方改革の中でも優先度の高い項目となっており、働き方改革推進支援助成金などの支援金・補助金の支給なども行われています。

場所を選ばずに働けるテレワークを通して、有給休暇取得の促進や仕事と育児の両立・外出が難しい障害者の雇用も、働き方改革では推奨されています。

今回は、そんなテレワークとはどのような働き方なのか、メリットやテレワーク実施時の課題などを解説していきます。

INDEX

- 1.テレワークとはどのような働き方か

- 1.1テレワークとリモートワークの意味の違い

- 2.テレワークにおける3つの働き方

- 2.1在宅勤務

- 2.2モバイルワーク

- 2.3サテライトオフィスワーク

- 3.テレワークの実態・普及状況

- 3.1コロナ禍でテレワークを導入した企業は大きく増加

- ①従業員規模の大きい企業ほど導入している

- ②テレワーカーの割合を30%未満としている企業が7割以上

- ③テレワーク導入の目的は「感染症の対策」が最も多い

- 4.テレワークのメリット

- 4.1.生産性の向上

- 4.2.交通費の大幅削減

- 4.3優秀な人材の確保

- 4.4情報共有の可視化

- 4.5.事業継続性の向上

- 5.テレワークのデメリット

- 5.1.従業員のマネジメント

- 5.2.導入にあたるコスト

- 5.3.安全なネットワーク環境の用意

- 6.情報漏えい対策が大きな課題

- 6.1.テレワークをうまく運用するためのポイント

- ①雑談をより意識的に行う

- ②「人の管理」から「業務の管理」へ

- 7.テレワーク導入にあたって利用できる補助金・助成金

- 7.1.人材確保等支援助成金(テレワークコース)

- 7.2.IT導入補助金

- 7.3.【東京限定】テレワーク促進助成金

- 7.4.【東京限定】テレワーク導入ハンズオン支援助成金

- 7.5.【東京限定】テレワーク定着促進フォローアップ助成金

テレワークとはどのような働き方か

テレワークとは、Tele(離れた)とWork(働く)を組み合わせた造語で、働く場所や時間を選ばない働き方とされています。

従来の働き方だと、決まった場所・決まった時間に仕事をする事が一般的でしたが、その常識を覆したのがテレワークというわけです。

オフィスとは異なる離れた場所で働く事自体は何十年も前から存在していましたが、今ほど普及していませんでした。

テレワークとリモートワークの意味の違い

テレワークのほかにリモートワークという言葉がありますが、これらはどちらも同じ意味で使われいます。

元々リモートワークと呼ばれていましたが、テレビでテレワークという言葉が使われてからテレワークのほうが一般的な呼称となっています。

テレワークにおける3つの働き方

一概にテレワークと言っても大きく分けて3種類の働き方が存在します。

- ・在宅勤務

- ・モバイルワーク

- ・サテライトオフィスワーク

在宅勤務

テレワークの中で最も一般的な働き方です。

自宅が勤務地になる働き方で、テレワークといえば在宅勤務ということも少なくありません。

自宅で働けるため通勤時間は0分であるほか、休憩なども自由に取りやすい特徴があります。

モバイルワーク

自宅を含む本来の勤務先とは異なる場所で働くスタイルです。時間にとらわれずに働くことができ、モバイルワーク体制が整っている企業では24時間いつでも働くことができます。

場所を選ばずに働く都合上、ノートPC・タブレット・モバイルルーターなど持ち運び可能なデバイスを用いて業務にあたることが一般的です。

サテライトオフィスワーク

勤務先の会社とは異なるサテライトオフィス・レンタルスペースなどで働くスタイルです。

通常の働き方と同じように出勤しますが、サテライトオフィスワークの場合は複数のサテライトオフィスに分散して働く形になるため、1つのサテライトオフィスで同時に働く人数は多くありません。

サテライトオフィスは、自身が所属する企業専用オフィスであることもあれば、他の企業と共同で使用するケースもあります。

現在はシェアオフィス・コワーキングスペースをサテライトオフィスワークに使用することも珍しくありません。

テレワークの実態・普及状況

では実際、テレワークはどの程度まで普及しているのでしょうか。総務省の「令和2年 通信利用動向調査報告書(企業編)」 から見ていきます。

コロナ禍でテレワークを導入した企業は大きく増加

「テレワークを導入している」と回答した企業は、全体の46.4%でした。前年は20.1%でしたので、倍以上伸びたことになります。テレワーク導入が急速に進んだのは、コロナ禍の影響が大きいでしょう。

従業員規模の大きい企業ほど導入している

|

従業員規模 |

テレワークを導入している企業 |

|---|---|

|

100~299人 |

42.0% |

|

100~299人 |

42.0% |

|

100~299人 |

42.0% |

|

100~299人 |

42.0% |

テレワーカーの割合を30%未満としている企業が7割以上

|

全社員に対するテレワーカーの割合 |

回答した企業 |

|---|---|

|

30%未満 |

71.8% |

|

30~50%未満 |

11.0% |

|

50~80%未満 |

9.8% |

|

80%以上 |

6.6% |

出典:出典:令和2年 通信利用動向調査報告書(企業編) P15 図表4-5を編集

「どのくらいの割合の従業員にテレワーク制度を利用してもらっているのか」という質問では、7割以上の企業が30%未満と回答しています。ほとんどの社員(80%以上)にテレワークを適用している企業は、6.6%とわずかでした。

テレワーク導入の目的は「感染症の対策」が最も多い

テレワーク導入の目的を「非常時(地震、台風、大雪、感染症の流行など)の事業継続に備えて」とした企業は68.6%と最多です。新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを導入した企業が多数を占めています。

なお2019年の導入目的1位は「業務の効率性(生産性)の向上(68.6%)」でした。2020年は3位に後退しています。

テレワークのメリット

テレワークには様々なメリットがあります。わかりやすい例を挙げると以下の5つです。

- ・ 生産性の向上

- ・ 交通費の大幅削減

- ・ 優秀な人材の確保

- ・ 情報共有の可視化

- ・ 事業継続性の向上

生産性の向上

テレワークによって、従業員一人ひとりの生産性が向上します。

テレワーク環境ではオフィス勤務時のように周りから話しかけられることがないため、作業に集中できるからです。通勤時間も削減されるため、時間を効率的に使えるようになります。

交通費の大幅削減

テレワーク化によって会社に出勤する必要がなくなるため、交通費が大幅に削減されます。完全在宅でできる業務なら一か月の間に1日も出勤せずに済むケースも多いため、交通費分の人件費の大半を削減できるでしょう。

優秀な人材の確保

最近では、転職時に応募する企業を選ぶ際、選ぶポイントとして挙げられやすい項目の1つに「テレワーク」が含まれています。

総務省が実施した調査によると、アンケートに回答したおよそ49.5%の方はテレワークが採用されていると転職志望度が上がると考えています。

参考資料:テレワークの最新動向と総務省の政策展開

そのため、優秀な人材を確保することにおいても、テレワーク化するメリットは大変大きいのです。

情報共有の可視化

テレワークの場合、報連相などの連絡はすべてパソコンやスマホなどを用いて行うため、必ず記録が残ります。

しかし、口頭での連絡のみの場合、「言った、言ってない」といった不毛なトラブルが起きることがありますが、コミュニケーションツールなどを用いて連絡を取り合えば必ず履歴として連絡の内容が一字一句残されるので、情報共有ミスなどが少なくなります。

複数人への情報共有に関しても時間を決めて全員を集めて連絡する必要はなく、チャット1つで共有できます。

テレワークなら連絡手段が限られる都合上、コミュニケーションツールの利用が必要不可欠になるので、情報共有が可視化されて伝達ミスが起きにくいメリットがあるのです。

事業継続性の向上

テレワーク環境の整備は、事業継続性の向上に寄与します。

テレワーク勤務は、出社しない状態での作業を可能にするからです。

テレワークを日常的に実施することで、自然災害や緊急事態が発生した場合にも、業務の停止や遅延を最小限に抑えることができます

テレワークのデメリット

テレワークにはメリットが大きいですが、テレワークに移行することで発生する課題もいくつかあります。

その中でも特に押さえておきたい・必ず直面する課題を2つ取り上げました。

従業員のマネジメント

各自が離れた場所で働くことになるため、マネジメント体制が大きく変化します。

会議のためだけに会社に集まることもできない上、業務上の相談も直接することができず、チャットやWeb会議ツールなどを使うことになるので、これまでとは全く異なるマネジメント体制を敷いていかなければなりません。

休憩中のプライベートな交流も少なくなるため、コミュニケーションの機会も大幅に減少します。

そのため、テレワーク環境下ではコミュニケーションを含む従業員のマネジメントが大きな課題となります。

導入にあたるコスト

テレワーク環境を構築するには、社内ソフトウェアを自宅から利用するための機器やソフトウェアを導入する必要があります。

就業規則の変更や従業員に対する研修など、時間的なコストもかかるでしょう。

機器等を導入する費用の負担を減らすには、助成金をうまく活用するのがおすすめです。

安全なネットワーク環境の用意

テレワークへの移行にあたって、ネットワーク環境は欠かせません。

在宅勤務なら各自が持つインターネット環境を使って業務に当たれますが、在宅外で働くとなると一つ問題が発生します。

その問題というのが、外部のWiFiに接続した際にセキュリティリスクが発生することについてです。

外出時にパソコンなどをWiFiに接続する際、接続先としてパスワード無しで接続できるフリーWiFiを選んでしまうと、通信データの盗聴に遭う可能性があります。

特に危険なのが、悪意ある方が用意した偽のWiFiスポットに接続してしまったケースです。

この場合、通信データの盗聴だけでなくマルウェア感染に悪用される可能性があるため、マルウェアに感染したPCから社内の他のPCに巧みな手段でマルウェアを広められたり、機密データを人質に取られたりすることもあるでしょう。

そのような重大な被害を防ぐためにも、安全に使えるネットワーク環境を用意する必要があります。

情報漏えい対策が大きな課題

テレワークのおける課題は複数ありますが、中でも重要視しておきたいのが情報漏えいでしょう。

テレワークの普及によって働きやすい環境の構築が進んでいますが、それと同時に情報漏えいトラブルを起こしてしまう企業も増えています。

テレワーク化が起因して発生する情報漏えいのほとんどが、従業員の不注意で発生しています。そのため、情報漏えい対策は企業として優先的に取り組まなければならない課題と言えるでしょう。

・情報マネジメントに関するマニュアルの用意

・社内専用のWiFi環境(モバイルルーターなど)の配備・支給

・情報セキュリティの研修実施

などなど。情報漏えい対策において取り組むべき課題は数多くあります。

特にモバイルワークを採用している場合は、偽のWiFi・セキュリティリスクのあるフリーWiFiへの接続などによる盗聴・マルウェア感染を防ぐためにも社内専用のWiFi環境を整えることも視野に入れましょう。

テレワークをうまく運用するためのポイント

2021年2月に調査された「新型コロナウイルス感染症が企業経営に及ぼす影響に関する調査」によると、テレワークを「うまく利用できている」と回答した企業は44.4%にとどまっており、うまく運用できていない企業が大半を占めていることがわかります。ここではテレワークをうまく運用するためのポイントについて解説します。

雑談をより意識的に行う

実際に顔を合わせる機会が減ると、雑談する場がなくなってしまいます。そうすると「知識を共有しよう」という意識が起こりにくくなり、チームの協力関係が縮小してしまいます。

ミーティング時には、リーダーが率先して雑談を始めましょう。最近楽しかったことなどを共有し、「メンバーに自由に発言してもいい」場を提供するよう心がけてください。

「人の管理」から「業務の管理」へ

非対面のテレワークでは、人を管理すること自体が困難です。よってテレワーク環境下では、人ではなく、業務を単位として成果を測るやり方へ変更するのがおすすめです。

求める業務範囲や内容、仕事の目的を明確にし、上司から部下に示しましょう。勤務意欲や態度などを評価項目としている企業は、具体的な行動内容と求める水準を明確にします。

またひとりで完結できる業務がテレワークに向いていますので、業務に裁量をもたせることも大切です。部下が自律的に業務を遂行できるよう、管理職は適切に支援しましょう。

テレワーク導入にあたって利用できる補助金・助成金

2023年9月現在において、テレワーク導入に活用できる助成金の制度を紹介します。

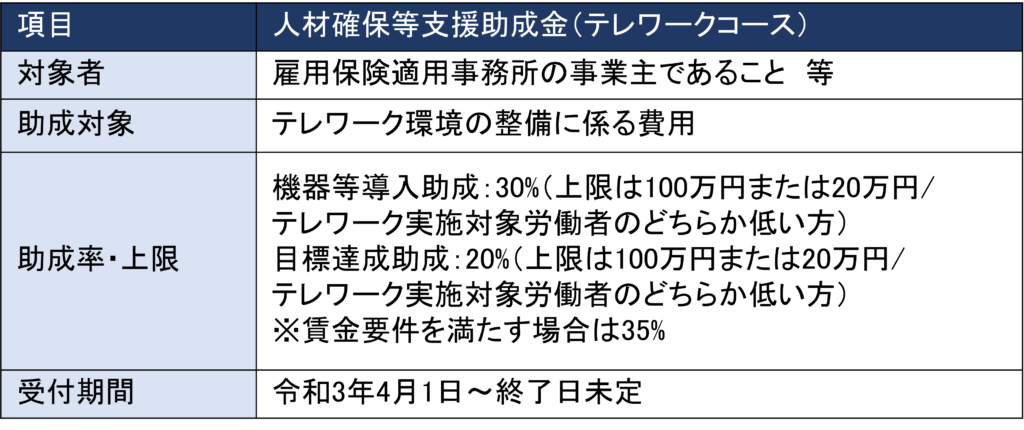

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、厚生労働省が実施している助成金制度です。

以下の項目が助成対象となっています。

- ・テレワーク用通信機器等の導入・運用

- ・労務管理担当者に対する研修

- ・労働者に対する研修

- ・外部専門家によるコンサルティング

- ・就業規則・労使協定等の作成変更

令和5年4月1日からは、テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用も助成対象となりました。

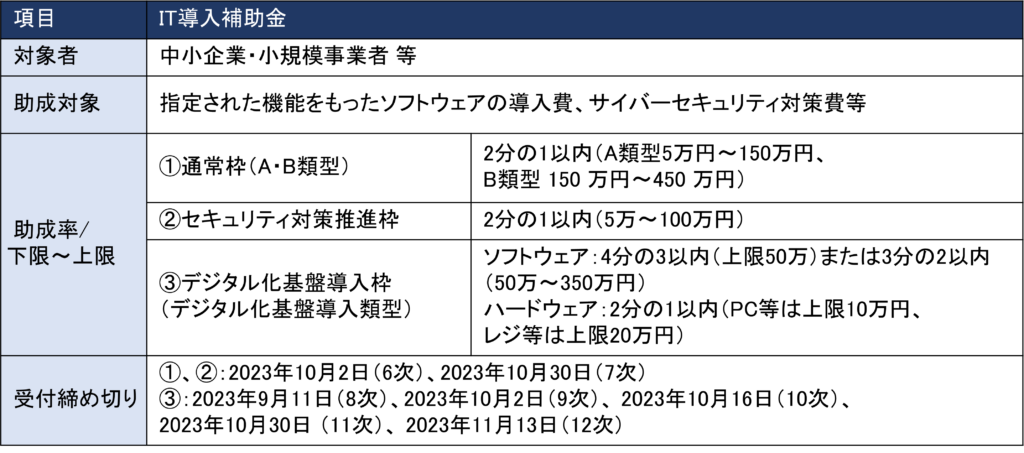

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業庁が実施する助成金制度です。

中小企業や小規模事業者を対象に、ITシステムを導入するための経費の一部が補助されます。

補助対象は、枠によって以下のように異なります。

①通常枠(A・B類型):指定された機能をもつソフトウェアの導入費

②セキュリティ対策推進枠:サイバーセキュリティ対策費

③デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型):会計・受発注・決済・ECのいずれかのソフトの導入費

④デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型):インボイス制度対応の受発注システムの導入(取引会社に無償アカウントを付与して利用させる場合)

⑤デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型):サプライチェーン等の複数社が連携するITシステム

テレワーク環境の構築のみのケースでは活用できませんが、ソフトウェアの入れ替え等をする場合に活用できるでしょう。

多くの企業による活用が想定される、①~③の概要は次のとおりです。

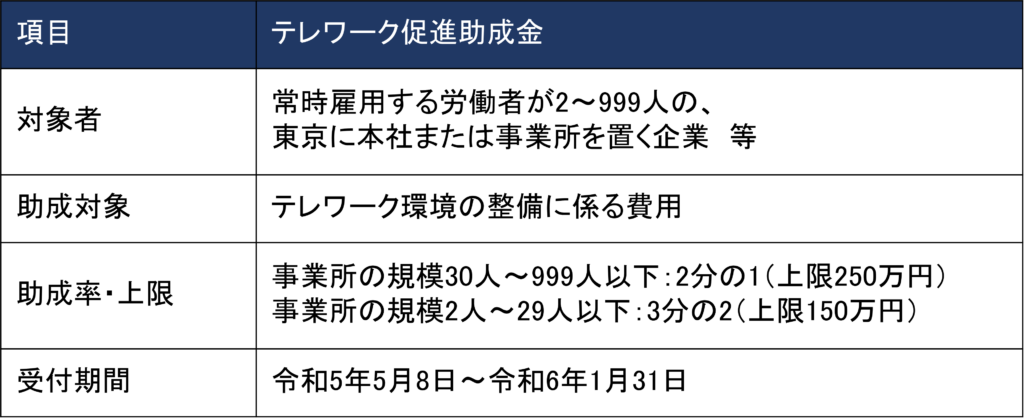

【東京限定】テレワーク促進助成金

テレワーク促進助成金は、公益財団法人東京しごと財団が実施する助成金制度です。

テレワークを可能とするための機器やソフトウェア等の導入費が補助されます。

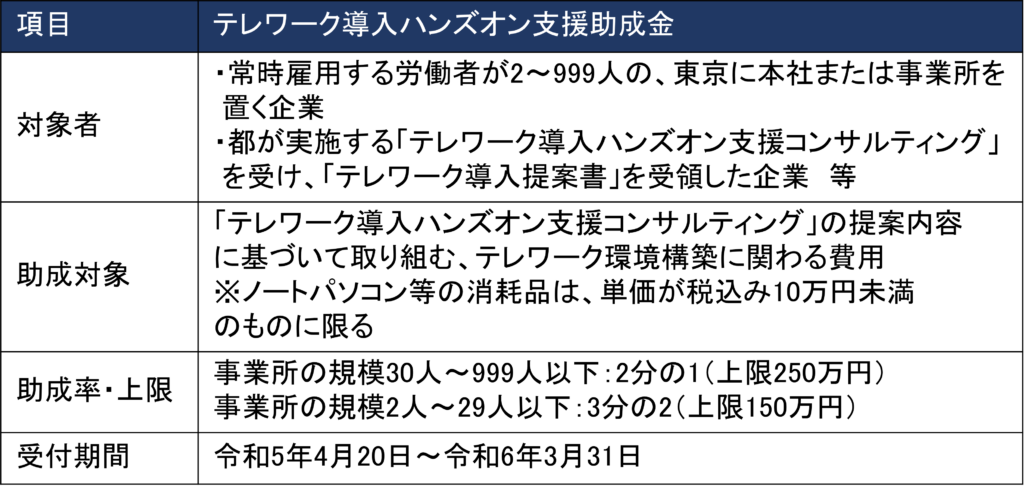

【東京限定】テレワーク導入ハンズオン支援助成金

テレワーク導入ハンズオン支援助成金も、公益財団法人東京しごと財団が実施する助成金制度です。

東京都が実施する「テレワーク導入ハンズオン支援コンサルティング」を受けることが条件となっています。

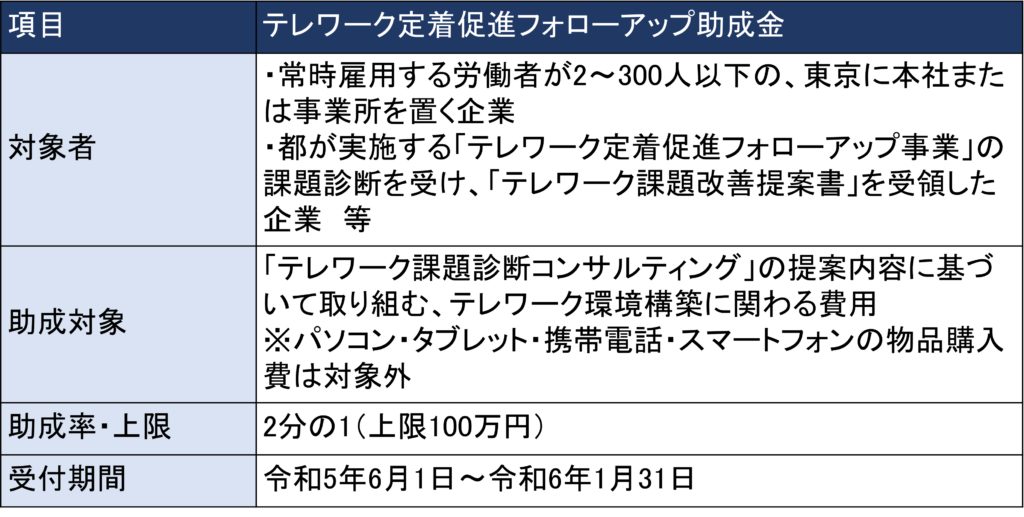

【東京限定】テレワーク定着促進フォローアップ助成金

テレワーク定着促進フォローアップ助成金も、公益財団法人東京しごと財団が実施する助成金制度です。

東京都が実施する「テレワーク課題診断コンサルティング(オンライン助言1回目)」を終了することが条件となっています。

参考:【テレワークの課題解決】テレワーク定着促進フォローアップ助成金-東京しごと財団

まとめ

テレワークは勤務地・居住地を含めて従業員の自由度が高いため、テレワーク化したあとに軌道に乗せられるようになれば、業務効率が大幅に改善されます。 通勤不要であるため、電車の大幅遅延や台風などの天災によって通勤できないシーンでも従業員の安全を保った上で業務を遂行できるのでとても有効です。 業態によってどの程度テレワークに移行できるかは異なりますが、テレワークによる効果に期待したい企業は、一度検討・分析し、少しずつテレワークに移行してみるといいでしょう。

固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!

固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!

2023-9-20

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!

2023-5-16

サイバー攻撃とは?種類と企業に必要な対策をわかりやすく解説!

サイバー攻撃とは?種類と企業に必要な対策をわかりやすく解説!

2024-4-24

-

# 働き方改革# jetfon# セットレンタル# BIツール# マルチキャリア# DOR03# モバイルデータ通信# トラブル# クラウドSIM# 働き方改革実行計画# スマートフォン# 5G# 通信障害# 冗長化とは# ISP# 光回線# WiFiルーター# 問題点# 活用事例# 5G

快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説

快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説

2023-06-26

急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法

急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法

2023-07-12

【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について

【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について

2024-03-18