本記事では、オンプレミスからSaaSへの移行を検討されている方向けに、SaaSの概要やメリット・デメリットを解説します。

本記事を読むことで、自社のシステムをSaaSへ移行できるかどうかを判断できます。

INDEX

- 1.SaaSとは

- 2.SaaSの特徴

- 2.1.特徴1:インターネット環境があればマルチデバイスで利用できる

- 2.2.特徴2:複数のメンバーで管理・編集ができる

- 3.SaaSのメリット

- 3.1.利用開始までの時間が短い

- 3.2.初期費用が少ない

- 3.3.サーバーの保守費用が不要

- 3.4.バージョンアップ作業が必要ない

- 4.SaaSのデメリット

- 4.1.ランニングコストがかかる

- 4.2.障害が発生すると利用できない

- 4.3.カスタマイズ性が低い

- 5.SaaSの代表例

- 5.1.Web会議システム

- 5.2.チャットツール

- 5.3.グループウェア

- 5.4.オンラインストレージ

- 5.5.オフィスソフト

- 5.6.給与・会計・人事アプリ

- 5.7.営業支援ツール(SFA)

- 6.SaaSとASPの違い

- 7.SaaS・PaaS・IaaSの違い

- 7.1.PaaS

- 7.2.IaaS

- 8.SaaSの市場動向

- 8.1.2026年の市場規模は2021年の約2.4倍になる見込み

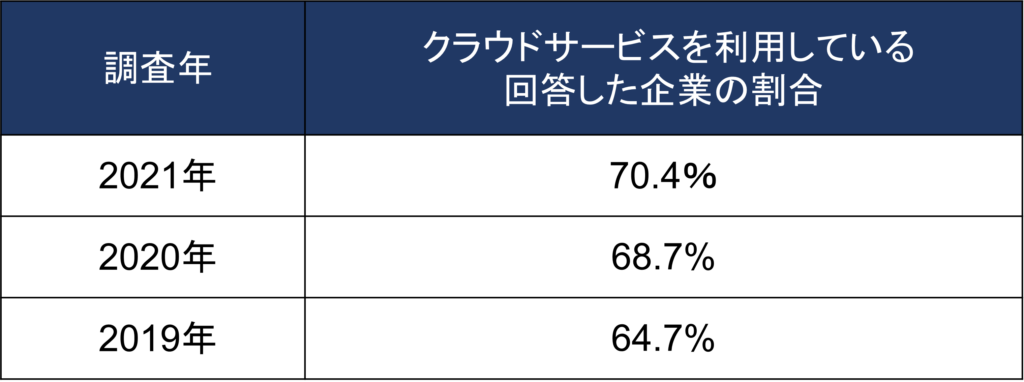

- 8.2.70%の企業がクラウドサービスを利用

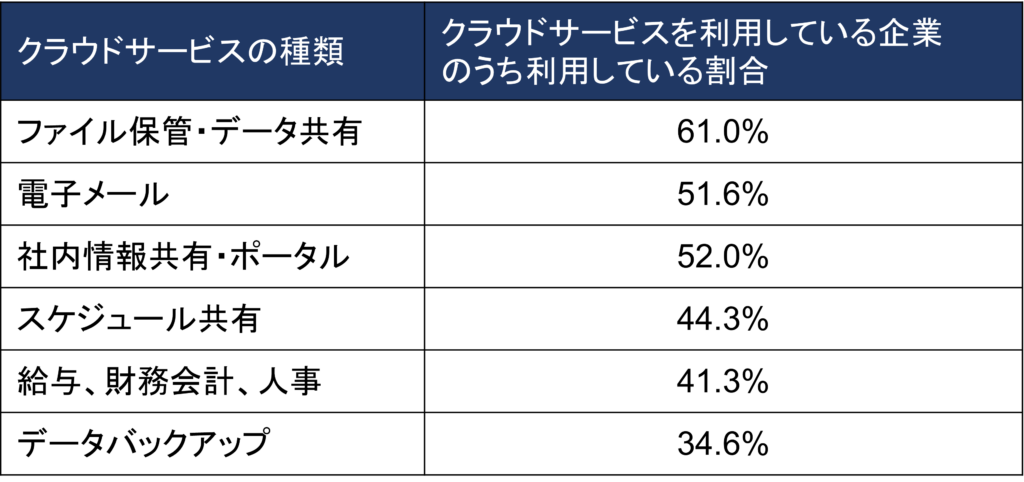

- 8.3.利用者が多いのはデータ共有・メール・スケジュール管理

- 9.SaaS導入時に考慮すべきポイント

- 9.1.提供企業の将来性

- 9.2.「クラウドサービス=安い」だけで選ばない

- 9.3.他社システムとの連携性

- 9.4.セキュリティ

- 9.5.導入目的の明確化

SaaSとは

SaaSは「Software as a Service」の略で、「サース」または「サーズ」と読みます。

直訳すると「サービスとしてのソフトウェア」です。

クラウド上で作られたサービス・アプリケーションをインターネット経由で利用できるサービスのことで、従来のようにパッケージを購入し、ハードウェアにインストールする必要がないのが特徴です。

身近なものでは各種SNSサービス、メールサービス、ブログサービスなどがあります。

「サービスとしての」という部分は、ライセンス付きCD-ROMを購入してからでないと利用できなかった、パッケージソフトウェアとの対比を表しています。

サービス提供側は不特定のユーザーが利用するための設備を事前に整えているため、ユーザーは必要なときに申し込みさえすれば、インターネット回線とWebブラウザを通じて、ソフトウェアをすぐに利用できます。

つまり誰もが同時に使えるようインターネット上にソフトウェアを設置して、機能を更新すればすぐに反映できる状態を作ったのがSaaSです。

SaaSの特徴

特徴1:インターネット環境があればマルチデバイスで利用できる

契約したクライアントごとにアカウントが発行されるため、オフィスのパソコンだけではなく、自宅でもサービスを利用できます。

つまりインターネット環境さえ整っていればどこからでも、端末(デバイス)を問わずに、ソフトウェアを使用できます。リモートワークやワーケーションなど、オフィスで仕事をしない際にも最適なサービスと言えます。

特徴2:複数のメンバーで管理・編集ができる

SaaSには、ストレージ機能とドキュメント編集機能が搭載されています。2つの機能によって、複数のチームやユーザーと同時にデータを閲覧、管理、編集することが可能です。

他の複数ユーザーのデータを管理・反映したり、テキストを編集できるのでスムーズなチームワークを実現できます。

SaaSのメリット

パッケージソフトウェアと比較したときのSaaSの利点について解説します。

利用開始までの時間が短い

SaaSは、インターネット環境が整っていればすすぐに利用を開始できます。

パッケージソフトウェアでは、パッケージの購入やパソコン・サーバーへのインストール作業が必要になるため、利用を開始するまでには通常、数週間程度かかります。

ですがSaaSは、インストールが必要ないため、導入・運用が簡単に始められ、

利用開始までに必要な手続きは、申し込みだけです。

あとはWebブラウザを通じてサービス提供側のサイトへアクセスするだけで利用でき、利用開始までの時間を短縮できます。

初期費用が少ない

パッケージソフトウェアの場合、サーバー機器代などで初期費用が高額になりがちです。

一方、SaaSはインターネットができる環境があればライセンスを発行するだけでサービスが利用できるため初期費用が少なくて済みます。

また必要な数だけライセンスを購入できるので、人数が増減に柔軟な対応ができます。

ソフトウェアを使い始めるハードルが低く、万が一自社に合わなかった場合もアインストールや契約の解消手続きをするだけで解約可能のため、やめやすいと言えます。

サーバーの保守費用が不要

サーバーを社内に設置する場合、保守のための人材を確保したり、ベンダーと保守契約を結んだりする必要があり、コストがかかります。

SaaSでは、ユーザー側にサーバーを置く必要がないため、サーバーの保守費用が不要になります。

バージョンアップ作業が必要ない

SaaSの場合、システムのバージョンアップは自動的に行われるため、ユーザー側で行う作業はありません。 システム管理と運用が容易にできるので、エンジニアが不足している現場でも利用できます。

パッケージソフトウェアでシステムをバージョンアップするときは、手作業での更新作業が必要になり、複数人で利用するシステムの場合は、システム停止時間を社内に周知するなどの調整が必要になるでしょう。

SaaSのデメリット

SaaSのデメリットについても触れていきます。

ランニングコストがかかる

SaaSは、パッケージソフトウェアに比べると、ランニングコストが高くなりがちです。

SaaSには、パッケージソフトウェアにない以下の費用が含まれているからです。

・サーバー機器の購入費

・サーバー機器の運用・保守費

・バージョンアップ費用

・ライセンス費用

初期費用はほとんどかかりませんが、その分ランニングコストがかかる点には注意が必要です。

障害が発生すると利用できない

SaaSはインターネット回線を通じて利用する仕組みなので、回線障害やサービス提供側のサーバーで不具合があった場合は利用できなくなります。

実際、2023年1月にMicrosoftのクラウドサービス「Azure」や「Teams」が、Microsoft側の障害により最大5時間半、世界中で利用できなくなりました。

システム障害によって業務停止してしまう可能性がある点を、十分に踏まえておく必要があります。

またメンテナンス時や、エラー・トラブルが発生した際にサービスが利用できないケースもあります。

カスタマイズ性が低い

SaaSは不特定の企業や人に利用してもらうことが前提のシステムなので、基本的にカスタマイズは行えません。

またサービスの仕様に合わせて利用するため、アップデートが発生した際に使用感に違和感を覚えるケースもあります。

カスタマイズされたソフトを利用している場合は、現在の業務をソフトウェアに合わせられるかどうかを検討する必要があるでしょう。

SaaSの代表例

SaaSのビジネスで使用する代表的な例を、カテゴリ毎に解説します。

Web会議システム

資料の共有やテキストメッセージでのやりとりも可能です。

代表例

・Zoom

・Microsoft Teams

チャットツール

チャットツールとは、承認したユーザー間でメッセージや資料のやりとりが行えるツールです。

代表例

・Chatwork

・Slack

・Microsoft Teams

グループウェア

グループウェアとは、社員のスケジュールを共有したり、全社や部署ごとに周知したい事柄を掲示板等で共有できるコミュニケーションツールです。

代表例

・サイボウズ

・desknet’s

オンラインストレージ

オンラインストレージとは、インターネット経由でアクセスできるファイルサーバーです。

代表例

・Dropbox

・Box

オフィスソフト

オフィスソフトとは、文書作成ソフトや表計算ソフト、プレゼンテーション作成ソフト等のことです。

代表例

・Microsoft 365

・Googleドキュメント/スプレッドシート/スライド

給与・会計・人事アプリ

給与計算ソフトや会計ソフト、人事ソフトは、基幹ソフトの中でSaaSとしての利用が最も進んでいます。

代表例

・freee

・マネーフォーワード

営業支援ツール(SFA)

営業支援ツールとは、顧客の状況や営業パーソンの活動記録を管理し、営業活動を効率化できるツールです。

代表例

・Salesforce

SaaSとASPの違い

ASPは「アプリケーション・サービス・プロバイダー」の略で、ネットワーク経由でアプリケーションを提供する事業者のことです。

「ASP」と「SaaS」、それぞれ略称の意味を司るとASPは「アプリケーションサービス提供者」なのに対して、SaaSは「ソフトウェア提供サービス」、つまりソフトウェアの提供というクラウドサービスそのものを表しています。つまりこれらの語が表しているものは本来似て非なるものだったと言えます。

日本国内においては当初ASPが主流でしたが1990年代後半当時、米国でSaaSの定義が提唱されたのを受け、商品として低迷気味であったASPを呼び変える形で「SaaS」の呼び方が利用され始めました。

ASPとSaaSは源流や定義が若干異なるものの、基本的なコンセプトや本質的な意味はほぼ同じと言えるでしょう。

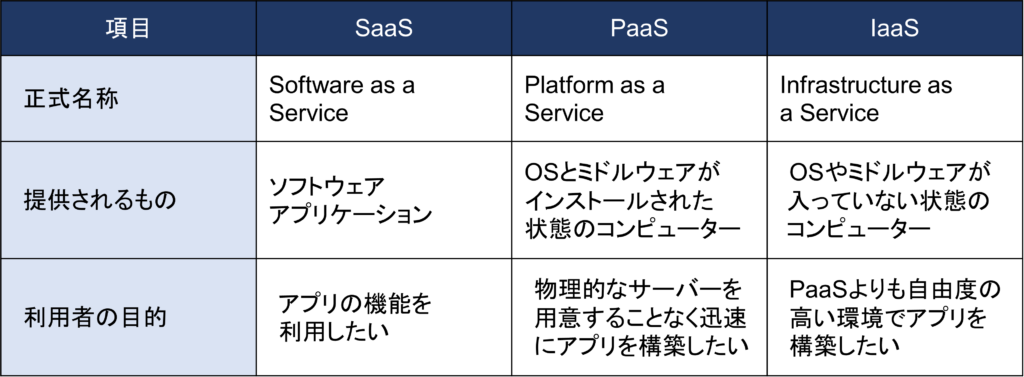

SaaS・PaaS・IaaSの違い

SaaSに類した言葉に、PaaS(パース)・IaaS(イアース/アイアース)があります。

ここでは、SaaSとPaaS、IaaSの違いを整理します。

PaaSやIaaSは主にシステム開発企業が利用するサービスのため、一般的なユーザーが利用するケースは少ないでしょう。

PaaS

PaaSは「Platform as a Service」の略で、直訳すると「サービスとしてのプラットフォーム」です。PaaSでは、OSやOSとアプリケーションの中間処理を担う「ミドルウェア」が利用できる状態で提供されます。

このPaaSは、エンドユーザにオンライン上でサービスを提供するSaaSの考え方をさらに深化させたものとなり、プラットフォームを大規模なデータセンターなどに用意して外部に開放し、主に企業などのユーザーが、その上にサービスを開発するものになっています。

業務アプリがインストールされていない状態のサーバーに、パソコンを通じてアクセスできるイメージです。

PaaSを利用するメリットは、物理的なコンピューターの準備や、ソフトウェアのセットアップをすることなく、アプリケーションの構築をすぐに始められる点です。

ユーザーは物理的なサーバーを用意するよりも、迅速かつ低コストにアプリを構築できます。

PaaSの代表例は、次のとおりです。

・AWS Lambda

・Microsoft AzureのApp Service

・Google Cloud の App Engine

IaaS

IaaSは「Inflastracture as a Servis」の略で、「サービスとしてのインフラストラクチャ」です。

IaaSでは、OSやミドルウェアがインストールされていない状態のハードウェア環境(ストレージやメモリー、CPU等)が提供されます。

実装環境の設定をした上でアプリケーションを構築しなければならないため、PaaSよりも手間がかかる反面、自分で自由に選定しネットワーク越しに利用することが可能で設計の自由度は高くなっています。

IaaSの代表例は、次のとおりです。

・Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud)

・Azure Virtual Machines

・Google Cloud の Compute Engine

SaaSの市場動向

SaaSの最新の市場動向について解説します。

2026年の市場規模は2021年の約2.4倍になる見込み

IT調査会社IDC Japanの調査によると、国内パブリッククラウドサービスの市場は、2026年までに3兆7,586億円になる見込みです。

これは2021年の約2.4倍の市場規模です。

SaaSの市場規模は大きく拡大していくと予測されています。

参考:国内パブリッククラウドサービス市場予測を発表-IDC Japan

70%の企業がクラウドサービスを利用

総務省の通信利用動向調査によると、クラウドサービスを利用している企業の割合は年々増加しています。

2021年時点で、約70%の企業がクラウドサービスを利用しています。

出典:総務省|令和4年版 情報通信白書|データ集 22. クラウドサービスの利用状況

利用者が多いのはデータ共有・メール・スケジュール管理

クラウドサービスのうち、利用している企業の割合が高いものは以下となります。

出典:総務省|令和4年版 情報通信白書|データ集 24. クラウドサービスの利用内訳

業務用ソフトというカテゴリでいうと、社内情報共有・ポータルやスケジュール管理、給与・会計・人事ソフトの利用が多くなっています。

SaaS導入時に考慮すべきポイント

SaaSを導入する際に考慮すべきポイントや、注意点を解説します。

提供企業の将来性

SaaSを提供する企業の経営状況を確認しましょう。

サービス提供企業から見たとき、SaaSのビジネスモデルは先行投資型となるからです。

ユーザーが申し込めばすぐに利用できるよう、多数のユーザーがアクセスできるサーバー環境を事前に整えておく必要があり、計画どおりユーザー数が増えなければ赤字に陥りやすいのです。

提供している企業の経営状況が良くないと、せっかくSaaSを導入しても、サービスがアップデートされなかったり、サービスが停止してしまったりする可能性があります。

「クラウドサービス=安い」だけで選ばない

一般的に「コストが低い」というイメージがあり、コスト削減対策としてクラウドサービス導入に踏み切るケースは少なくありません。

しかし、期待していたほどコストダウンできなかったという声もよく聞かれます。

規模の小さい業務にSaaSを導入した場合、そもそもコストダウンする余地があまりなく「期待していたほどの効果がなかった」という感想にいたってしまいます。小規模なシステムをSaaSで代替する場合は、極力スモールスタートを意識し、コストが低いサービスやプランを選ぶほうがよいでしょう。

選択もコストも見合えば、SaaSの導入で金銭的な部分だけではない総合的なコストダウンが実現できるはずです。

他社システムとの連携性

他ソフトと連携して利用しているソフトをSaaSで利用する場合は、連携性に注意してください。

たとえば売上管理ソフトは、在庫管理や仕入れ・購買ソフトなどと連携して利用するケースが多いものです。

連携するソフトのうちひとつだけをSaaSとして利用しても、連携できない可能性があります。

SaaSのジャンルとして打ち出している「CRM」「SFA」「勤怠管理ツール」といった言葉だけで判断すると、業務で活用できないことがあるためツールそのものの性能や仕様を見極めるよう意識しましょう。

業務とのマッチングを確かめるためには、実際に運用してみるのが一番です。

トライアル期間を利用したり、企業利用であれば、営業担当から詳しく話を聞くのもひとつの手です。

セキュリティ

SaaSはインターネット回線を通じてだれでもアクセスできるため、利用する企業は利用者のアカウントが漏洩しないように注意する必要があります。

社員に対し、使い回しのパスワードを利用しないよう呼びかけるとともに、可能であればログインに二段階認証を設定しましょう。

二段階認証を設定していれば、万が一アカウントとパスワードが漏洩したとしても、第三者はログインできません。

また万が一第三者がログインする場合に備えて、アクセスログや変更履歴の保存体制を整えておきましょう。

導入目的の明確化

「SaaSで何をしたいのか?」という点を突き詰めましょう。

導入目的が明確化すれば、SaaSに求める機能も見えてきます。また、要件を明確化しておくことで不要な機能のSaaSを選ぶことがなくなり、コストの肥大を回避できます。

SaaSでも目的までは定義してくれないため、どの「SaaSを導入するか」の前に、業務の課題を向き合い目的の明確化しましょう。

まとめ

SaaSのメリットは、オンプレミスよりも迅速に利用を開始でき、初期費用がかからない点です。 一方障害があったときは、システムを利用できなくなってしまうリスクがあるため、クリティカルな業務には向いていません。 一時的なシステムダウンを許容でき、他システムとの連携性が問題ないのであれば、SaaSへの移行がおすすめです。

固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!

固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!

2023-9-20

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!

2023-5-16

法人の通信費を効果的に削減する方法とは

法人の通信費を効果的に削減する方法とは

2024-3-28

-

# お役立ち資料# 繋がらない# 遅い# 導入事例# 無線LAN# 個人情報保護法# ウィズコロナ# saas# 固定IPアドレス# インターネット回線# 個人事業主# 繋がりにくい# 対処方法# YT60# utm# 個人情報保護法改正# モニターキャンペーン# WiFiルータ# ドローン# ブロードバンド

快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説

快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説

2023-06-26

急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法

急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法

2023-07-12

【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について

【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について

2024-03-18