業務に個人所有のデバイスを活用することをBYODと指します。

BYODを適切に実装すれば、利便性や生産性の向上、コスト削減が見込めるでしょう。本記事では、BYODのメリット・デメリットに触れ、BYODを活用するためのセキュリティ対策について解説します。

INDEX

- 1.BYOD(私物端末の業務利用)とは

- 2.BYODを採用している企業の割合

- 2.1.約8割がBYODを禁止

- 2.2.約3割はBYODを黙認

- 3.BYODのデメリット

- 3.1.セキュリティリスクが高い

- 3.2.紛失しても使用不能にできない

- 3.3.退職したあとも情報漏洩リスクがある

- 3.4.社員以外の人が操作する

- 3.5.運用ルールの徹底やセキュリティ教育の負担増加

- 3.6.労務管理の複雑化

- 4.BYODのメリット

- 4.1.端末の調達コストがかからない

- 4.2.教育コストが不要

- 4.3.業務効率・従業員満足の向上

- 4.4.スムーズに在宅勤務に移行できる

- 5.BYODのセキュリティ対策

- 5.1.端末を一元管理する(MDM)

- 5.2.デスクトップ仮想化とクラウド上でのデータ管理(VDI)

- 5.3.端末上のアプリに対して対策を施す(MAM)

- 5.4.多要素認証

- 5.5.セキュリティ意識の向上

BYOD(私物端末の業務利用)とは

BYOD(ビーワイオーディー)とはBring Your Own Deviceの略称で、個人が所有するスマートフォンやノートパソコン等の端末を、業務に活用することをいいます。

「お酒の持ち込み歓迎」を表すことばである「BYOB(Bring Your Own Bottle、ボトルを持参する)」を、もじったものです。

BYOD普及の背景として、モバイル端末の利用が活発となり、スペックも向上し、メールやSNS等のアプリでのコミュニケーション機能が発達してきたこと、端末を問わずに利用できるクラウドサービスが増加したことがあげられます。

ただし、BYODの導入に際しては、メリットデメリットがありリスクがあることを想定した上で対策を講じていく必要があります。

BYODを採用している企業の割合

個人所有の端末を業務に用いることを認めている企業は、どのくらいの割合で存在するのでしょうか。

ここでは、キーマンズネットによるBYODの利用実態調査(調査年月2020年11月~12月)から、BYODの利用実態を解説します。

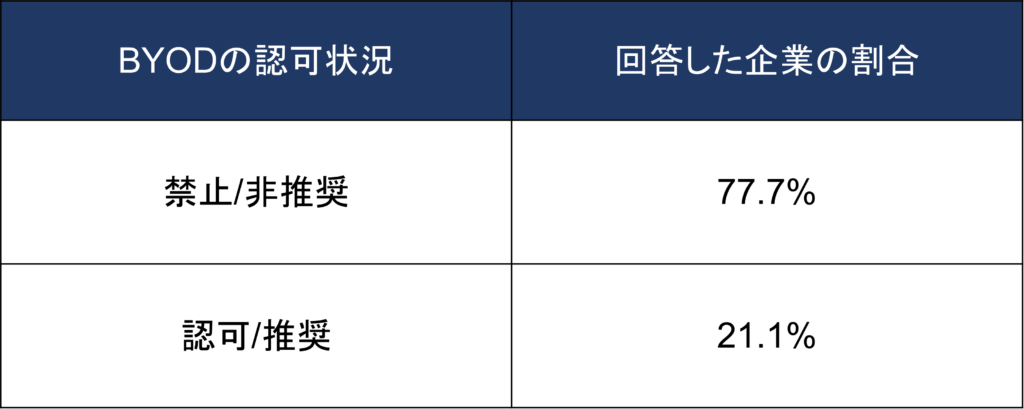

約8割がBYODを禁止

BYODを禁止または非推奨としている企業は約8割です。

ほとんどの企業において、BYODを推奨していません。

認可または推奨しているとした企業は、2割にとどまっています。

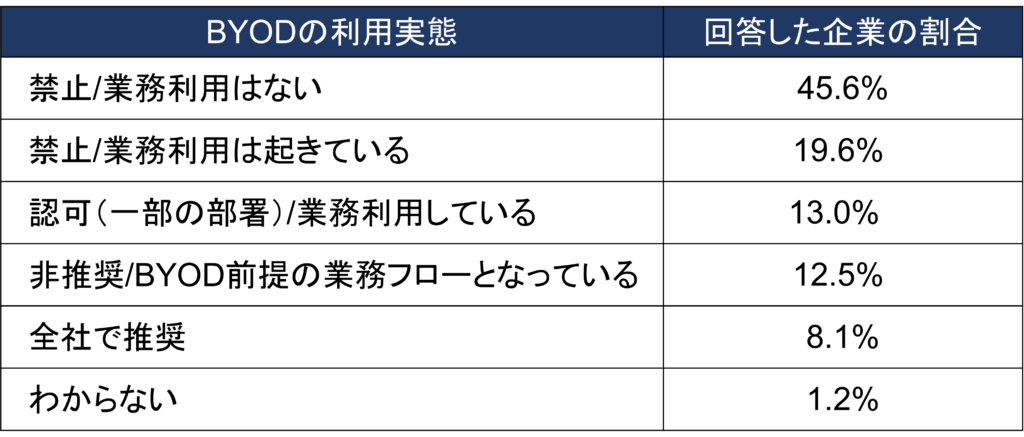

約3割はBYODを黙認

次に、BYODを黙認している企業の割合を見ていきましょう。

BYODを禁止または非推奨しているのにもかかわらず、全体の3割の企業で業務に個人所有の端末を利用していました。

会社がBYODを禁止しても、すでに個人所有の端末は業務に利用されている実態がわかります。

BYODのデメリット

BYODを採用することのデメリットは、情報漏洩事故のリスクが高まることにあります。

ここではBYODを用いることによるデメリットについて解説します。

セキュリティリスクが高い

個人がプライベートで保有する端末の多くは、セキュリティソフトがインストールされていません。

BYOD端末はマルウェアに感染するリスクが高く、マルウェアへの感染を介して情報漏洩が起こりやすい状態にあるといえます。

紛失しても使用不能にできない

スマートフォンやタブレットのOSには、紛失したときに遠隔でデータを消去する機能がありますが、BYODの場合、所有者の意向でデータ消去しないケースも考えられます。

端末が放置されることで、情報漏洩につながるリスクがあります。

退職したあとも情報漏洩リスクがある

企業が管理する端末であれば、退職時に端末を返却してもらうことで情報漏洩リスクはなくなります。

ですがBYODの場合、端末は社員個人のものなので、返却してもらうわけにはいきません。

BYODを活用していた社員が退職した場合、消去は社員が行うことになるため、完全に消去されたことを確認するのは難しいでしょう。

社員以外の人が操作する

私物の端末は、社員の家族や友人など、社員以外の人に操作される場合があります。

業務アプリの画面を見られることにより、情報漏洩につながる可能性もあり、意図せず悪意のあるアプリケーションをインストールしてしまうことで、端末内部から情報が流出するかもしれません。

もし重要なファイルを端末内に保存していた場合、セキュリティ事故につながるでしょう。

運用ルールの徹底やセキュリティ教育の負担増加

BYODの導入にあたっては、運用に必要となるルールの設定や、教育も必要になります。企業規模が大きい場合は、運用ルール徹底のためのコストも大きなものとなります。

労務管理の複雑化

私物端末には、プライベートで使うアプリケーションが入っています。

業務に使うアプリケーションしかインストールされていない業務用端末と比べると、利用者の気が散ってしまうかもしれません。

また時間や場所を選ばず業務を遂行する結果、仕事とプライベートの区別がつけにくく、労務管理が複雑化します。企業が管理できていないところで残業時間が増大する、業務時間外にも関わらず、業務指示を受けてしまう等といったことが起こりやすくなってしまいす。働き方改革の影響もあり、慎重な対応が求められます。

BYODのメリット

デメリットの多いBYODですが、メリットも存在します。

BYODのメリットを見ていきましょう。

端末の調達コストがかからない

最もわかりやすいBYODのメリットは、デバイスの調達コストがかからないことです。

とくに社員数が多い企業にとっては、コストダウンが図れるでしょう。

教育コストが不要

BYODでは日常で使っているデバイスを利用するので、機器の操作方法を教えるための教育コストが不要になります。

社員も新しいデバイスを使う必要がないため、フラストレーションが溜まりにくいでしょう。

業務効率・従業員満足の向上

使い慣れている端末を使用することで、従業員の業務効率が向上し、労働時間短縮や生産性が向上し、売上や利益の増加にもつながります。

また複数の端末を持つ必要がなくなり、従業員満足度の向上にも期待できます。

スムーズに在宅勤務に移行できる

自宅にあるパソコンや私物のスマートフォンでテレワークを実施できるのであれば、端末を持ち帰ったり配送してもらったりする必要がありません。

手間や時間を節約でき、在宅勤務をスムーズに始められます。

BYODのセキュリティ対策

セキュリティリスクの高いBYODですが、セキュリティリスクが高まるといってBYODを完全に禁止してしまうと、業務が非効率になってしまいます。

ここでは、BYODのセキュリティリスクを低減するための対策について触れます。

端末を一元管理する(MDM)

個人所有の端末も会社が保有する端末と同様に、会社の管理下に置くことが大切です。

MDM(Moble Device MangeMent、モバイルデバイス管理)と呼ばれる製品を使うことで、スマートフォンやタブレットのログ監視や遠隔でのロック、データ消去等を行えます。

ただ、個人所有の端末を会社が管理することを嫌う社員は多いです。

個人所有端末の業務利用については、義務化するのではなく、社員からの希望制にするとよいでしょう。

デスクトップ仮想化とクラウド上でのデータ管理(VDI)

情報をすべてクラウド上で管理し、端末ではVDI(デスクトップ仮想化)による画面からの操作のみの方法も、BYOD導入では、一般的な手法です。端末のハードディスクにデータが格納されることがないため、万が一端末を紛失した場合でも、クラウドサーバへのログインパスワードが漏れない限り、会社のデータにアクセスされることはありません。

端末上のアプリに対して対策を施す(MAM)

アプリケーションレベルで制限することも有効です。

MAM(Mobile Application Mangement、モバイルアプリケーション管理)と呼ばれる製品を利用すると、他のアプリケーションとの連携の制限や、データダウンロードの制限が行なえます。

他のアプリケーションを介して情報漏洩することや、端末内にデータが保存されることを防ぎます。

多要素認証

デバイスが社員以外の人によって操作されることを想定し、業務アプリケーションを開くときは多要素認証を用いるようにしましょう。

たとえばパスワードに加えて、生体認証を取り入れると、社員以外の人は業務アプリケーションを開けないので家族や知人に業務の画面を見られるリスクがなくなります。

セキュリティ意識の向上

情報漏洩を防ぐには、リスクを従業員個人が強く意識して業務を行うことがなによりも大切です。私物端末であっても会社の情報資産にアクセスできることを常に意識し、パスワードを強固なものにする、データは共有サーバにのみ保存し端末には保存しない、などその企業で採用されているセキュリティポリシーを充分に理解し、日々の運用を徹底できるような教育が求められます。

まとめ

ほとんどの企業でBYODを禁止しているものの、実態としては約3割の企業でBYODが黙認されている状況です。 BYODは、どこにいても働けるという今流行りの働き方に非常にマッチしており、会社が推奨しているしていないに関わらず、BYODの活用シーンは増えていくと思われます。 黙認するのではなくBYODに対して正面から向き合い、BYODを利用するための環境を整えてくことが求められます。

固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!

固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!

2023-9-20

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!

2023-5-16

サイバー攻撃とは?種類と企業に必要な対策をわかりやすく解説!

サイバー攻撃とは?種類と企業に必要な対策をわかりやすく解説!

2024-4-24

-

# 働き方改革# jetfon# セットレンタル# BIツール# マルチキャリア# DOR03# モバイルデータ通信# トラブル# クラウドSIM# 働き方改革実行計画# スマートフォン# 5G# 通信障害# 冗長化とは# ISP# 光回線# WiFiルーター# 問題点# 活用事例# 5G

快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説

快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説

2023-06-26

急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法

急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法

2023-07-12

【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について

【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について

2024-03-18