5Gに使われる周波数帯には「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」の3種類があります。本記事では、これらの周波数帯の特徴や違いについて解説します。

5Gについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

INDEX

- 1.5Gの周波数帯を理解するためのキーワード

- 1.1 周波数

- 1.2 周波数帯

- 1.3 帯域幅

- 2. 5Gに用いられる周波数帯

- 3. ミリ波(28GHz帯)

- 3.1 ミリ波の定義

- 3.2 ミリ波の特徴

- 3.3 ミリ波のエリア展開

- 4. Sub6(3.7GHz帯/4.5GHz帯)

- 4.1 Sub6の定義

- 4.2 Sub6の特徴

- 4.3 Sub6のエリア展開

- 5. 4G周波数帯の転用

- 5.1「4G周波数帯の転用」とは

- 5.2「4G周波数帯の転用」の特徴

- 5.3「4G周波数帯の転用」のエリア展開

- 6.5G周波数帯におけるキャリアの割り当て

- 7.5Gへの割り当てが予定・検討されている周波数帯

- 7.1.4.9GHz帯(4.9~5.0GHz)

- 7.2.26GHz帯(25.25~27GHz)/40GHz帯(37~43.5GHz)

- 8.2025年度末に6GHz幅追加

- 9.デバイスが5G周波数帯に対応しているか確認する方法

5Gの周波数帯を理解するためのキーワード

ここでは5Gの周波数帯の解説によく使われる3つのワードについて、定義を振り返ります。

周波数

周波数とは、「1秒間に発生する波のサイクル数」です。単位はHz(ヘルツ)で表されます。

たとえば1秒間に10サイクルの波が現れる電波は10Hz、280億サイクルの波が現れるものは、28GHz(※)です。

周波数の低い(発生する波が少ない)ものほど遠くまで届きやすく、障害物に影響されにくくなります。一方で周波数が高い(たくさん波が発生する)電波ほど、より多くの情報を乗せられます。

※G(giga)は10億

※G(giga)は10億

周波数帯

無線通信を使う製品やサービスでは、「どの周波数の電波をサポートするものなのか」が仕様に記載されています。この「周波数の範囲」のことを周波数帯といいます。

帯域幅

帯域幅とは、周波数帯における「最も高い周波数と最も低い周波数の差」です。たとえば27.4GHz~27.8GHzの周波数帯における帯域幅は0.4GHzです。

帯域幅が広いと、異なる周波数の電波を一度にたくさん使用できます。よって帯域幅の広さは、通信速度の速さに直結します。

5Gに用いられる周波数帯

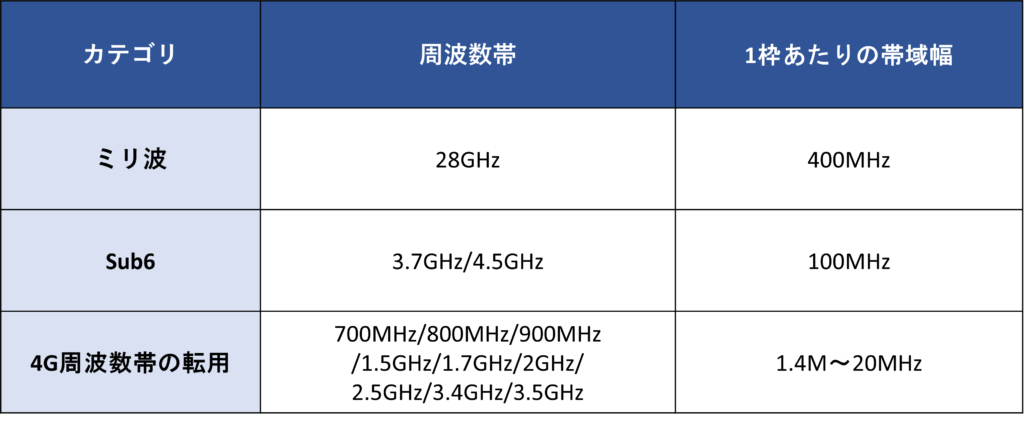

5G用として2019年に新たに割り当てられた周波数帯は、次の3つです。

・28GHz

・3.7GHz

・4.5GHz

2020年には、これまで4Gに割り当てられていた周波数帯も5Gに利用できるよう、制度化されました。

・3.4GHz/3.5GHz

・2.5GHz

・2GHz

・1.7GHz

・1.5GHz

・700MHz/800MHz/900MHz

参考:我が国の携帯電話用周波数の割当てについて-総務省 11P

5Gに使われる周波数帯は、周波数の高さに応じて、次の3つのカテゴリに分類されます。

では次から、それぞれの特徴を見ていきましょう。

ミリ波(28GHz帯)

5Gに割り当てられた周波数帯のうち、最も高い周波数となっているのが「ミリ波」です。

ミリ波の定義

電波の波における1サイクルの長さ(波長)が「ミリ単位」のものを「ミリ波」と呼びます。

周波数が高い電波ほど波長は短くなるので、「ミリ単位」となると、かなり周波数の高い電波であることがわかります。

ただ周波数が28GHzの電波の波長は、厳密には約1cmなのでミリ波ではありません。ですがマーケティングの意味合いもあり、「ミリ波」と呼ぶことになっています。

ミリ波の特徴

ミリ波には、次の3つの特徴があります。

・超高速な通信速度

・電波が遠くまで飛ばない

・障害物に弱い

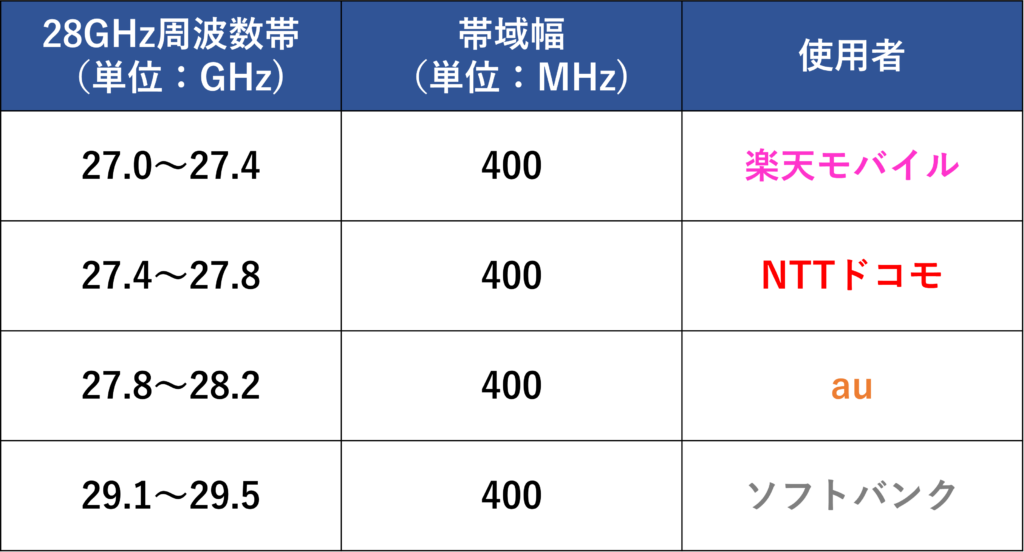

ミリ波の電波は周波数が高いため、たくさんの情報を載せられます。そして帯域幅も400Mhz幅とかなり広いので、超高速通信が可能です。

一方ミリ波は、障害物に弱く、届く距離が短いというデメリットがあります。無線基地局を目視できる距離でないと、ミリ波を利用するのは難しいと言われています。

ミリ波のエリア展開

「遠くに電波が飛びにくい」・「建物などの障害物に弱い」特徴をもつミリ波。まんべんなくエリアをカバーするには、かなりの数の基地局を新たに設置する必要があります。

ミリ波のエリア展開については、時間が非常にかかると思われます。

Sub6(3.7GHz帯/4.5GHz帯)

5G用に割り当てられた周波数帯のうち、低い周波数帯のものがSub6です。

Sub6の定義

Sub6を直訳すると「6未満」です。ここでは「周波数が6GHz未満」を表します。

5Gが開始される前、移動通信網に使われる電波の周波数帯は6GHz未満でした。これまでに使われていた帯域と、5Gの高周波数帯を区別するために、Sub6という用語が用いられます。

Sub6の特徴

Sub6の特徴は次の2つです。

・ミリ波と比べると長距離をカバーでき、障害物に強い

・ミリ波のような超高速のスピードは出ない

使われる電波の周波数はミリ波ほど高くないため、電波が遠くまで飛び、障害物を回り込んで届きやすい特徴があります。

一方Sub6に割り当てられている帯域は100MHz程度と、ミリ波の4分の1です。ミリ波ほどの高速スピードはでにくいといえるでしょう。

Sub6のエリア展開

Sub6の周波数帯はこれまで扱っていた4G/LTEのものと近いため、技術的な実装は比較的容易といえます。ミリ波に比べてエリア展開がしやすいでしょう。

4G周波数帯の転用

これまで4G/LTE等に使われていた周波数帯も、5Gに利用できるようになりました。

「4G周波数帯の転用」とは

既存の周波数帯では、幅広いエリアで4G/LTEサービスが展開されています。

「既存周波数帯を5Gに使う」とは、4G/LTE等の用途で使われている周波数帯を、5Gと共用することをいいます。

4G/LTE用等で使われている帯域幅を、4G用と5G用とで、固定的または動的に分離するものです。

「4G周波数帯の転用」の特徴

既存の周波数帯を5Gとして使う場合の特徴は、次のとおり。

・設備は既存のものを使用することが多い

・ミリ波やSub6に比べるとスピードは遅い

設備は基本的に既存のものを使うため、ミリ波帯やSub6帯よりも早くエリア化されます。

一方通信速度はミリ波やSub6よりは遅いといえるでしょう。なぜなら帯域幅が最大20MHzだからです。つまりSub6帯の5分の1、ミリ波帯の40分の1の幅しかありません。

ただ4G/LTEよりは高速です。

5Gに準拠した技術が使われるため、電波の利用効率は高いでしょう。複数の帯域を束ねる技術「キャリアアグリゲーション」等の、高速化するための技術も盛り込まれています。

「4G周波数帯の転用」のエリア展開

4G周波数帯の転用の場合、基本的に設備は既存のものを使うため、ミリ波やSub6に比べるとエリア展開がスピーディーです。

ソフトバンクとKDDIは2021年ごろから4G周波数帯を5Gへ転用し始め、NTTドコモは2022年春から転用を始めました。各通信会社のカバレッジマップでは、5G新周波数帯と4G周波数帯を転用したエリアを区別できるようになっています。

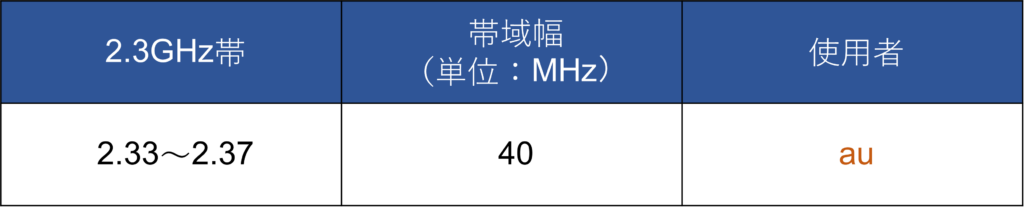

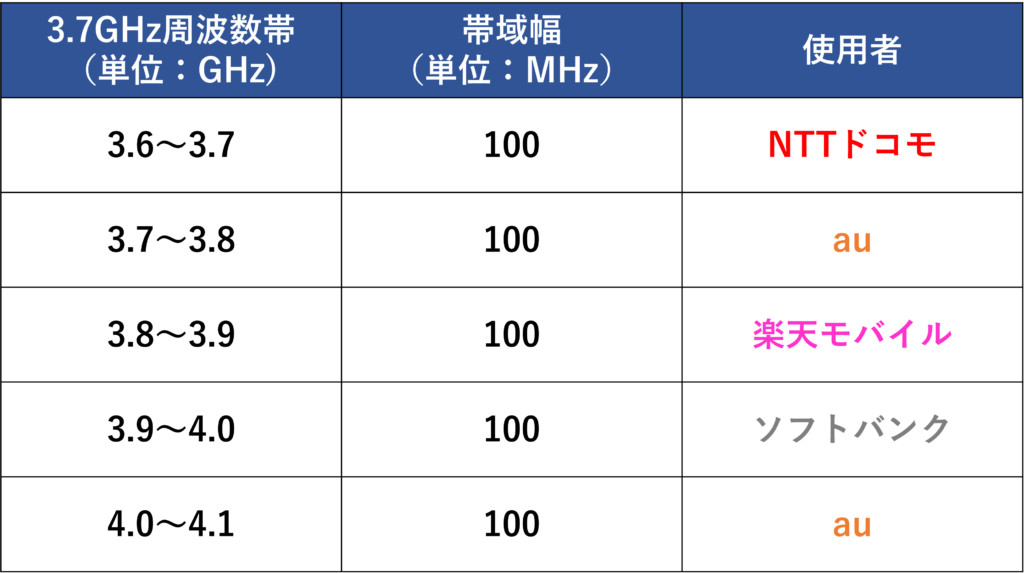

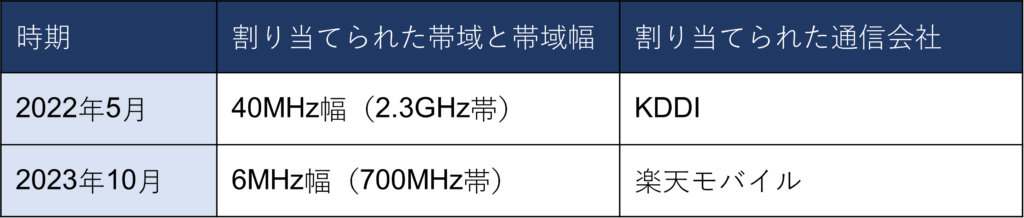

5G周波数帯におけるキャリアの割り当て

5Gの新周波数帯における、各キャリアの詳細な割り当てをご紹介します。

・2.3GHz帯

2.3GHz帯が割り当てられたのは、2022年5月です。

・3.7GHz帯

・4.5GHz帯

・28GHz帯

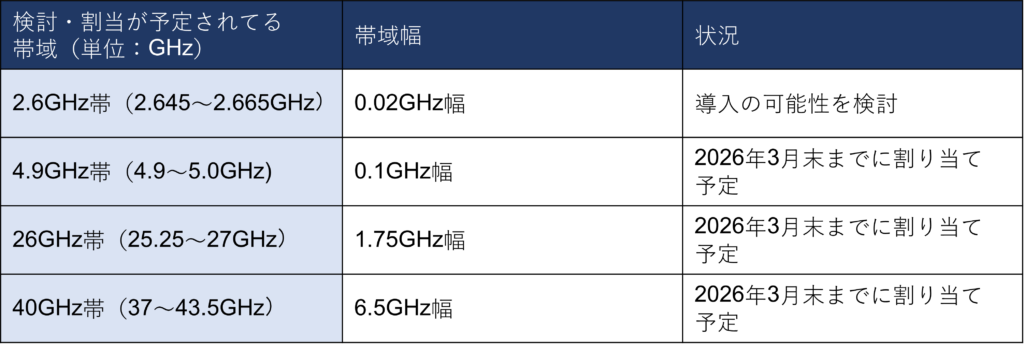

5Gへの割り当てが予定・検討されている周波数帯

今後、5Gに使われる周波数帯は増える予定です。割り当てが予定・検討されている周波数帯は次のとおりです。

上記のうち、2026年3月末までに割当予定の4.9GHz帯・26GHz帯・40GHz帯について詳しく解説します。

4.9GHz帯(4.9~5.0GHz)

4.9GHz帯は、5GHz帯無線アクセスシステムが使用する周波数帯です。5Gとは共用不可であるため、このシステムが存在する限り、この帯域を5Gに利用することはできません。そのため、総務省はこのシステムの利用終了を促進するため、次の措置を取っています。

・新規開設期限の設定

・周波数の使用期限の設定

5GHz帯無線アクセスシステムの用途は多岐にわたり、「住宅・マンションなどへのインターネット回線提供」や「地域公共ネットワークのラストワンマイルとしての利用」、「映像の伝送(固定/移動)」といったものが含まれます。

個々のシステム移行には時間がかかるため、システム終了には十分な移行期間が必要とされています。

参考:令和5年度 情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会報告 (案)P.6

26GHz帯(25.25~27GHz)/40GHz帯(37~43.5GHz)

26GHz帯と40GHz帯で利用されている無線システムは、利用されている無線局数が少なく、また業種も一部の業種に限られています。そのため、これらのシステムの移行は、4.9GHz帯に比べると容易です。

上記無線システムの移転候補先として、無線局数が極めて少ない22GHz帯が挙げられています。

さらに、26GHz帯と40GHz帯の一部の帯域では、5Gと既存の無線システムの共用が検討されています。共用には、周波数や出力を動的に変更する技術が用いられる予定です。

2025年度末に6GHz幅追加

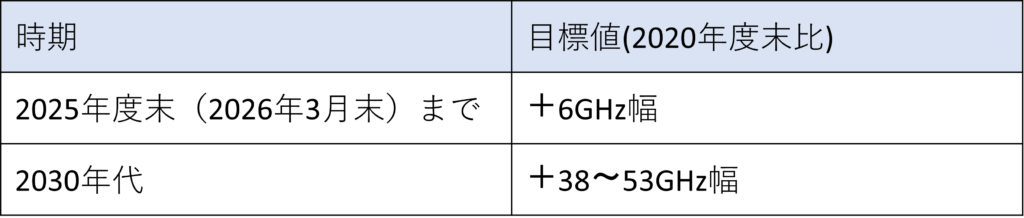

では、4つの分野における将来的な帯域確保の目標が掲げられました。

そのうち、携帯電話網の分野で掲げられた目標値は以下のとおりです。

<携帯電話網における帯域確保の目標値>

出典:デジタル変革時代の電波政策懇談会報告書(令和3年8月)P.7

現時点(2024年3月)における増加幅は、以下の合計46MHz幅です。

さらに、2025年度末(2026年3月末)までに、4.9GHz帯・26GHz帯・40GHz帯の合計8.35GHz幅が割り当てられる予定です。よって、この目標値は達成される見込みです。

デバイスが5G周波数帯に対応しているか確認する方法

デバイスが5Gの周波数帯に対応しているか確認するには、デバイスの対応バンド名を確認しましょう。バンド名とは、周波数帯をわかりやすく番号で表したものです。

ただキャリアや通信プランによっては、バンド名が対応していても、5Gで通信できないことがあります。お使いのキャリアのサイトでも、端末が対応していることをご確認ください。

まとめ

5Gでは、「ミリ波」と「Sub6」、「4G周波数帯の転用」を組み合わせてサービスが提供されます。 5Gの性能を最も引き出せるのはミリ波ですが、提供エリアが広がるには時間がかかるでしょう。 各キャリアはSub6や4G周波数帯の転用を活用し、5Gエリアを広げていくと予想されます。

※記載している内容は、掲載日時点のものです

固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!

固定IPアドレスとは?活用シーンとメリット・デメリットをわかりやすく解説!

2023-9-20

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?基礎知識や進め方、成功事例を解説!

2023-5-16

サイバー攻撃とは?種類と企業に必要な対策をわかりやすく解説!

サイバー攻撃とは?種類と企業に必要な対策をわかりやすく解説!

2024-4-24

-

# 働き方改革# jetfon# セットレンタル# BIツール# マルチキャリア# DOR03# モバイルデータ通信# トラブル# クラウドSIM# 働き方改革実行計画# スマートフォン# 5G# 通信障害# 冗長化とは# ISP# 光回線# WiFiルーター# 問題点# 活用事例# 5G

快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説

快適にインターネットを利用できる回線速度の目安は?速度が遅い時の改善方法も解説

2023-06-26

急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法

急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法

2023-07-12

【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について

【徹底解説】5Gの周波数帯「ミリ波」・「Sub6」・「4G周波数帯の転用」について

2024-03-18